県道23号線の小櫃橋(君津市賀恵渕)から見た北側の小櫃川です。

小櫃川は千葉県鴨川市の清澄山系を水源とし途中亀山ダムを経由して房総半島西岸の東京湾に流れる全長約90㎞の2級河川です。流域には千葉県君津市、袖ケ浦市、木更津市があり、東の山間部から平野部を北上して西へと逆S字型に流れています。

小櫃(おびつ)という名は大友皇子の遺骸を納めた御櫃(ひつぎ)に由来するもので、近世になって字が御から小に替わったのではないかとも言われています。

*この外に日本武尊との関係があるとも言われています。日本武尊は第12代景行天皇の命により東海地方以北の蝦夷の征伐に派遣されました。日本武尊には妃の弟橘媛が同行していました。三浦半島から房総半島に海路で渡るとき海神の怒りを買い、突然に暴風が起こり海が荒れてしまいました。これを鎮めるため弟橘媛は海に身を投じました。すると海は鎮まり、日本武尊らは対岸に無事上陸しました。身を投じた弟橘媛の亡骸が海岸に流れ着くと、村人たちは川の上流の山で木を切り倒し川に流して運びました。この木で媛の小さな棺を造り埋葬したとのことです。この棺が小櫃の地名のもとになっています。 |

|

小櫃川(君津市内) |

|

| 小櫃川の中流には、大友皇子伝説の中心地、小櫃地区があります。 |

|

大友皇子の御櫃を埋葬したことからその名がついたと言われる小櫃地区俵田には、大友皇子が御祭神の白山神社があります。田原神社と呼ばれることもあるようで、大友皇子の御所を田原御所とよんでいたことからついたと言われています。

また、木更津市にある守公神社の社伝によると、大友皇子が住んでいたところは小川御所と呼び、そこは白山神社古墳の近くにあったと伝えています。

神社の北は青柳地区で、『房総の伝説(日本伝説シリーズ)』ではここに天皇原という地名があったそうですが、確認することはできませんでした。 |

白山(はくさん)神社の鳥居 |

山門

拝殿

本殿 |

白山神社 千葉県君津市俵田1452

この神社の祭神は菊理媛と弘文天皇です。菊理媛は白山信仰ではよく登場する神様です。

JR小櫃駅から久留里(くるり)街道(国道410号)沿いに南へ徒歩15分、白山神社は山の上にあり、古墳時代前期の前方後円墳に寄り添うようにひっそりと鎮座していました。この前方後円墳の陪塚からは、海獣葡萄鏡や直刀等が出土しました。

古墳の東北に小櫃台という地区があり、ここに大友皇子の陵があるとする伝承もありますが、地元の方に尋ねてもその場所を確認できませんでした。

御所が攻められそうになった時、妃らを警護していた喜三太という従者が小櫃台に逃がしたと言われています。妃らはこの高台から御所が燃えるのを見ていて最期の時を覚悟したと伝えられています。 |

| 神社入り口に向かって左下に泉があります。参道の手水場の裏にありました。おそらく湧き水だと思います。前方後円墳は花瓶の形をしていると見ると、ちょうど花瓶の口から水が沸いてる格好になります。 |

|

白山神社の泉 |

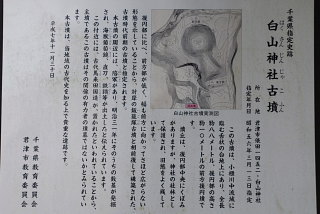

白山神社古墳 千葉県君津市俵田 |

白山神社古墳 前方部 白山神社古墳 後円部 |

案内板によると白山神社古墳は全長約88m、後円部の高さ約10mの前方後円墳で古墳時代前期に築造されたと考えられています。

『君津郡誌』にこの古墳が弘文天皇の陵と書かれています。郡誌よるとこの前方後円墳は丸山古墳とも言い、付近にいくつかの陪塚が見られ、明治以前は立ち入りが禁止された古墳だったようです。里人の口伝ではここが陵で、直下に社を建てて弘文天皇を祀ったとされています。また、この神社を田原神とも称していたことが書かれています。

さらに続けて、この古墳は小櫃山とも称し、また丸山とも呼んでいました。ここに弘文天皇の遺骸が葬られており

『房総の伝説』でも白山神社の後方の円墳が大友皇子の御陵としていますが、大友皇子が壬申の乱で敗れてここに逃れ、亡くなったのは7世紀後半のことです。しかし、この古墳の築造年代は古墳時代後期なので、そこから推測すると古墳は大友皇子のものとは考え難いと言えます。

|

王守橋 大森(王守)川 千葉県君津市浦田 |

大友皇子が上総の地に移り住み、新たに統治し始めた頃、大友皇子が大津京を逃れ生きていることを知った天武天皇は壬申の乱の翌年673年に大友皇子の討伐軍を派遣しました。

天武軍が攻めてきたことを知った大友皇子は妃の耳面刀自命(みみもとじのみこと)と12人の女官たちを御所から小櫃台の方に逃がしました。そして、皇子が御所に戻るとき喜三太という武将が皇子を背中に負ぶって川を渡りました。そのため、その川を「王守川」と呼んでいましたが、今は大森川と書いています。また、この川には王守橋が架かっています。皇子が背負われて川を渡るときお尻が濡れるほど激しく雨が降っていたと伝えられています。この川は別名「菰捨川」とも呼ばれています。

耳面刀自命については君津に伝わる話とは別の説があります。

耳面刀自命は大友皇子の妃の一人で藤原鎌足の娘です。『懐風藻』に大友皇子の妃となったことが書かれています。『君津郡誌』には鎌足は木更津市で生まれたと書かれていますが、別説で鹿島の出身とも伝えられてもいます。壬申の乱で大友軍が敗れると、密かに宮を脱出し、海路で房総半島を目指しました。九十九里浜に上陸したが病のため亡くなったとされています。千葉県匝瑳市にある内裏塚古墳は妃の墓と伝えられています。また、従者の中臣英勝(なかとみのひでかつ)の墓も近くにあるようです。中臣英勝は天智天皇の下で右大臣に就いてい中臣金(なかとみのかね)の子です。壬申の乱が起こる前、中臣金は大海人皇子が吉野に下る際に、蘇我赤兄とともに宇治まで見送ったことが『日本書紀』にも書かれています。中臣金は壬申の乱で大友軍が敗れると宮から逃げ出してしまいましたが、大海人軍に見つかり、捕らえられて処刑されたと言われています。その子の英勝は耳面刀自命に従い房総に逃れ、妃が亡くなったのちはその霊を弔っていたと伝えられています。

|

飯綱(いづな)神社

千葉県君津市末吉746 |

弘文天皇のとき左大臣であった蘇我赤兄(そがのあかえ)は蘇我馬子の孫に当たります。赤兄は有間皇子に謀反を勧め、それを中大兄皇子に密告して有間皇子を自害に追い込んだ人物です。また、自分の娘を天智天皇や天武天皇に嫁がせ、天皇の外戚としての地位を利用し重職に就いていました。壬申の乱の後は流罪とされましたが、その地は記録にありません。実は、赤兄が中心となって大友皇子を海路で上総に逃がし、自らも伴ってここにやってきたようなのです。

大友皇子は自分に付き従う兵が多いことを知り「末よろし」と言ったことから末吉の地名となったと言われています。『君津郡誌』には小櫃村末吉の壬申山に保食命(保食神 うけもちのかみ)を祀る社があると書かれています。また、末吉神社には蘇我大炊(そがのおおい)が祀られていると伝えられており、この人は蘇我赤兄ではないかと考えられているようです。末吉の壬申山中には飯綱神社があります。この神社には保食神が祀られています。しかし、この神社境内にある改築碑には末吉神社の名も蘇我赤兄との関係も書かれていません。飯綱神社が元末吉神社なのかは不明です。

|

蘇我比咩神社(千葉県千葉市中央区蘇我町1-188) |

|

この神社は天照皇大御神(伊勢の大神)、蘇我比咩(蘇我氏の祖)らを祀っています。

壬申の乱の後、大友皇子側に就いていた重臣の蘇我赤兄(あかえ)が配流されてきました。この神社は日本武尊と関係の深いいわれがあります。日本武尊は第12代景行天皇の命により東海地方以北の蝦夷の征伐に派遣されました。日本武尊には妃の弟橘媛が同行していました。三浦半島から房総半島に海路で渡るとき海神の怒りを買い、突然に暴風が起こり海が荒れてしまいました。これを鎮めるため弟橘媛は海に身を投じました。すると海は鎮まり、日本武尊らは対岸に無事上陸しました。弟橘媛が入水する際、姫に付き従っていた次女ら5人も海に身を投じました。その中の一人が蘇我大臣の娘の蘇我比咩です。娘は海岸に流れ着き村人たちの看護で生き返り、都に戻ることができました。看護されていた時「我蘇り」と言ったということで神社のある地名が「蘇我」となったと言われていますが、蘇我大臣の娘だからついたとも言われています。他の次女らも姉崎、五井、八幡に流れ着いて生き返ったと言われています。応神天皇の時代、この村人たちの行いに感銘した天皇はこの地に蘇我氏を派遣し国造として治めさせました。村人たちは蘇我氏の守護神でもある春日社と比咩社の分霊を祀り神社を建立しました。 ここが蘇我氏と関係の深い地であったことがわかります。

672年の壬申の乱の後大友皇子側に就いていた重臣の蘇我赤兄(あかえ)が配流されてきたことも伝えられています。

|

君津市賀恵渕から西原方面 |

| 小櫃川がゆったりと流れるこののどかな平野には、その他にも左大臣・蘇我赤兄の死田と呼ばれる所があります。 |

|

白山神社から小櫃川をはさんだ対岸の山裾には、大友皇子の従者とされる七人士の墓(君津市戸崎)や、大友妃で鎌足の娘である耳面刀自命(みみもとじのみこと)の侍女を祀る十二所神社(木更津市下郡)があります。どちらも壬申の乱の最後の決戦が小櫃川であったことを伝えるものです。

天武軍に攻められ館は火の海となりました。これを見ていた妃の耳面刀自命と12人の侍女らは自害しました。村人たちは陵を造り、十二所神社に妃と侍女らを祀りました。

別説では大友皇子の母の伊賀の采女宅子娘を祀られているとも言われています。

|

|

十二所神社鳥居 |

十二所神社

千葉県木更津市下郡 木更津市下郡408 |

| 十二所神社拝殿に神紋が描かれています。「十六葉八重裏菊」が上に、「五三の桐」が中央に、皇室の紋章「十六葉菊」も見えました。 |

|

耳面刀自命と12人の侍女らの遺品が十二所神社の西にある神明社の地に埋めたとされています。西方を探しましたが神明社らしい神社は見つかりませんでした。地元の方に尋ねたところ市川公会堂のあるところに以前神社があったとわかりました。GoogleMapで確認しましたが地図に示されている公会堂の場所は間違っているようで、再び地元の方に尋ね場所を教えていただきました。

建物の前に神社の痕跡がありますが、鳥居がなければそこが神社であったことはわかりません。あるいは建物の中に祭壇が設置されているのかもしれませんが中を確認することはできませんでした。

大友皇子の7人の従者が自害したところは「塚畑」 |

市川公会堂前

千葉県木更津市下郡 木更津市下郡 |

守公神社

千葉県木更津市下郡1627

|

妃らを護衛していた喜三太らの従者は木更津市下郡の守公神社に祀られています。神社には正面に龍の絵馬が掲げられており、御所が炎上する際立ち上る煙が龍に見えたことによるものと言われています。

社殿の中を確認すると祭壇の上に確かに龍の絵馬が掲げられていました。やや色が薄くなっていますが龍が上っていることがわかりました。この神社をどなたが管理しているのかがわからず撮影の許可を得ることができませんでした。 |

末吉地区に御腹川が流れています。

別名は「血の川」とよばれていたそうで、これは戦いに敗れた兵たちの血が流れたことによるものとされています。

また、御腹川と呼ぶのは、大友皇子が川で腹を洗った後自害したから、また、重臣が川の断崖で切腹したからついた名とも言われています。深夜になると水の流れが逆になったり、川の水が赤くなったりしたという伝説もあります。

川の水が赤くなったと伝わっているのは、実際にそうだったとすると鉄の成分が溶け出していたためかもしれません。鉄が溶けることで川の水が赤くなるのは、出雲に伝わる八岐大蛇伝説が鉄の産地(古代製鉄)との関係から生まれたことに似ています。もしかして、君津市の伝承も鉄との関係があるのではないかと調べていたところ『房総・弘文天皇伝説の研究』千葉大学教育学部 井上孝夫氏が発表した研究報告を見つけることができました。それには房総半島の弘文天皇伝説がその伝承地の「田原」は「たたら」の意味があるとするなど古代製鉄との関係で生まれたことに触れています。この中で、弘文天皇が葬られているとされる白山神社古墳は伝承とは異なり、国造の馬来田が被葬者ではないかという可能性にも言及しています。 |

御腹川橋

千葉県君津市末吉 |

| 小櫃から久留里街道をさらに南へ進み、小櫃川の上流からさらに東へ国道465号線を進むと、大友皇子の正妃・十市皇女を祀る筒森神社があります。十市皇女(といちのみこ)は大海人皇子の第一皇女で、母は額田王(ぬかたのおうきみ)です。大友皇子が敗れた後、十市皇女はこの地へ逃れてきました。しかし、妃はこの時身ごもっており、その後難産のために亡くなったと言われています。房総半島の山間部に入った大多喜町にある筒森神社は、山間の小さな集落に、そっとかくまわれているかのように、国道から南へ入った家々と畑の中に鎮座していました。 (注) |

|

筒森神社(大多喜町筒森) 筒森神社と御獄山

2018年9月と11月に再参拝

このときは拝殿の改築中でした

|

福王神社

千葉県袖ケ浦市奈良輪202 |

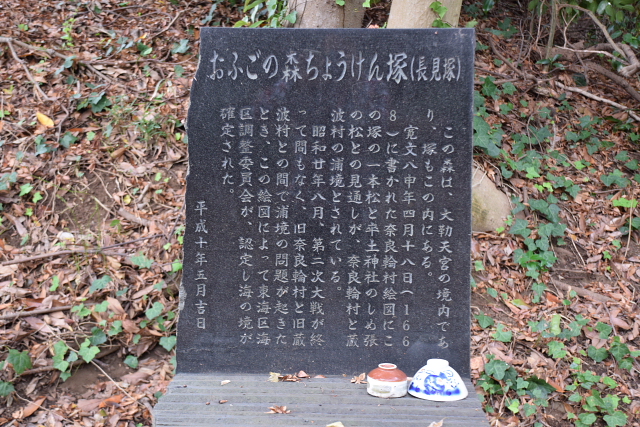

袖ケ浦市の福王神社の祭神は福王皇子です。福王皇子は大友皇子の子の福王丸です。壬申の乱の後房総半島に従者に守られ逃げてきました。袖ケ浦の海岸に上陸すると、高台のおふごの森と呼ばれるところに住みました。数年の後、皇子は亡くなり、住んでいたところに葬られたそうです。そこは福王丸塚と呼んでいるようですが、その場所を確認することができませんでした。おふごの森に館があり、そこに葬られたとするなら、現在おふごの森と呼ばれているところにある「ちょうけん塚」が福王丸塚とすることもできます。また、福王神社の境内には塚のようになったところがあり、そこが福王丸塚なのかもしれません。おふごの森に福王宮が建てられましたが、江戸時代の1674年にその場所から少し離れたところに社を遷し現在に至っています。

|

おふごの森 奈良輪古墳 千葉県袖ケ浦市奈良輪 |

| |

飯給(いたぶ)駅

千葉県市原市飯給 |

難読地名の飯給ですが、この地名も大友皇子伝説と関係があります。

弘文天皇(大友皇子)がこの地を訪れた際、村人たちが一行に食事を給じたことがもとで、天皇の3人の皇子らが付けた地名とされています。

また、仮御所があったところが「御所塚山」、従者の安房大納言にちなんだ「安房森」という地名もあったようですが、地図では確認できません。

余談ですが、飯給駅は小湊鉄道の無人駅です。ホームにある立派なトイレに驚きました。なんでも世界一広いそうです。実はこれ現代アート作品で、もちろん使用可能ですが落ち着いてできるようには思えません。

|

白山(しらやま)神社

千葉県市原市飯給937 |

飯給駅の線路を挟んだ西に白山神社があります。祭神は弘文天皇です。

白鳩宮とも言われているそうですが、これは弘文天皇の3人の皇子がこの地の村人たちによってかくまわれていたのを追手に見つかってしまい処刑された後3羽の白鳩が空を舞うようになったという言い伝えによるものです。

|

『君津郡誌』より

江戸時代や明治時代に書かれたこの地域の歴史書には、それまで社伝や口碑によって伝えられてきたことが紙面に文字として書き表すことで後世に残そうとした努力を読み取ることができます。その結果、その記録の存在がそれまで伝説として語られてきたことに信ぴょう性を加え、史実とも感じてしまうほどになっています。しかし、あくまでもそれは後世に書かれた書物であり、飛鳥時代より語り伝えられてきたことと地名などが一致するからと言って信じてしまうことがないようにしたいと思います。その上で『君津郡誌』を読みました。

君津市の図書館で『君津郡誌』を見つけました。そこに書かれていることを箇条書きにしてみました。現在存在しない地名も多く、確認できないものばかりですが、郡誌に書かれている通りにしました。郡誌には里人の口碑伝承と『白山神社社伝考』の概略が紹介されています。

・小櫃村俵田白山神社の背後に前方後円の一大古墳があり、これを小櫃山一に丸山古墳と称している。

・古墳の高さは飯野村の内裏塚よりやや低く、頂上に楕円形の窪みがある。

・古墳の周りは古木と竹が生い茂っており、近くに陪塚が五六基ある。

・人は立ち入れなかったが明治維新後は頂上に縄がはってあるだけの姿になった。

・古墳内に入ると自然と粛然として襟を正し敬愛の情が生まれる。

・里人はこの大古墳が弘文天皇の陵であると伝えてきた。

・古墳の北方直下には白山神社があって弘文天皇を祀っている。

・天武天皇十三年乙酉九月に勅使が出向いてきて社殿を造営し、田原神と称した。

・これらの口碑伝説の多くは正しいかどうかわからないので、単に伝説としてしておく。

<以下は小櫃に伝わる話>

・大古墳は小櫃山と称し丸山ともいい、弘文天皇の遺骸を葬ったところ。ここには石櫃があり、この上に上ると目がくらんで倒れてしまうので昔から里人たちは畏敬の念を抱いている。

・大古墳の背面には館の峯あるいは王の谷という所がある。この南の中止という所には大小の古墳が数基ある。これらは弘文天皇に関係があると言い伝えられている。

・大古墳の近くに壬申山がある。これは弘文天皇元年壬申にちなんで名づけられた。

・小櫃村戸崎字野持に瓢箪形の古墳がある。これは弘文天皇の母伊賀采女宅子の墓と伝えられている。

・小櫃村大字地蔵堂の境内に七人衆の古墳があり、これは弘文天皇の侍臣の墓である。

・富岡村下郡に十二所神社がある。弘文天皇の小川御所が陥落すると女官十二人が逃げてこの地に至った。ここで自害したので葬った市場堂の古墳がこれである。その霊を祀ったのが十二所神社である。

・富岡村下郡字石神に瓢箪形の古墳がある。ここには弘文天皇の妃耳面刀自の遺骸が葬られている。

・小櫃村末吉に小さな川がある。これを小川または御腹川といい、近くには遣水川がある。この地を小川御所と称し弘文天皇の行宮があった所である。

・小櫃村末吉には、御厩谷、使者穴、鎗水君山などがあり、久留里町大谷に日出澤、御所塚、王御所墓、久留里町浦田には王守川、叶谷、小櫃村西原に飯籠塚笠塚がある。

・松岡村平山に修行坂、字坪山、松岡村大戸見に三本松、谷向、御旗、松岡村広岡には王旗身避籠山などがあり、みな弘文天皇に関する伝説がある。

<『白山神社社伝考』>

・この本は里人の口碑と古老の遺説を集めたものである。

・大友天皇となった年の5月末頃、伯父の大海皇子が軍勢を近江の朝廷に向かわせ戦を挑んだ。官軍が応じて戦ったが勝ち目が日に日になくなっていった。そこで、蘇我の臣が天皇から御太刀と衣を賜り、天皇の身代わりとなって軍を率いて戦った。この隙に天皇は侍臣とともに夜のうちに志賀の都を逃げ出し、遠江まで来た。ここからは船で上総に向かい、遣水という地を行宮とした。しかし、このことが知られることとなり、追討軍が送られた。これを防ぐこともできず、天皇は自害したので、村人は陵を造営した。これが丸山大古墳である。この後の天武天皇十三年に勅使がやってきて、陵の近くに天皇を祀ったのが白山神社である。天武天皇が敵の弘文天皇を祀る神社を建てることは疑わしいが、浄御原の宮が始まろうとするときに、十市皇女が亡くなることがあった。またそののち壬申の乱で功のあった大伴望多、吹負が亡くなったことや天皇にも不予の事があったことから、これらが祟りによるものかもしれないためのことであるかもしれない。白山神社には弘文天皇の外、菊理姫神を祀っている。最初は菊理姫神を祀り、後に弘文天皇を合祀したのではないかとも思われる。

明治四年二月十四日の太政官の公布に基づき久留里潘知事は藩士に命じて弘文天皇の御陵を調べた。これを五月に神祇官に提出したところ、明治八年になって教部省から役人が来て当地を調査した。その後明治十四年十月に、久留里藩士族数名が上総国望陀郡の俵田は弘文天皇崩御の地で、小櫃山古墳はその御陵であるから調査するよう御陵徴證書を添えて宮内省に提出した。しかし、この徴證書には久留里記を引用した伝説が混じっており真偽を疑われたのかもしれない。

|

|

熊野神社(木更津市大寺)

愛知県春日井市で発掘された川原寺式丸軒瓦

(春日井市教育委員会所蔵)

|

小櫃から久留里街道を北へと進み、国道409号線を西へ進んだ小櫃川の下流には、熊野神社(木更津市大寺)があります。大寺という地名が示す通り、かつてはそこに大規模な古代寺院があったと推測され、神社境内からは川原寺式模様の瓦が出土したそうです。

上総でも川原寺式瓦が出土したことにより、日本に仏教が伝来し、急速に全国に広まっていったことがわかりますが、川原寺式の瓦を使って寺院を建てることができたということは、壬申の乱で戦った大海人皇子側の武将へのご褒美として、その瓦を使って寺を建立してもよいと中央から許可がでていたことの証ともなることです。このことから、大津皇子と房総半島で最後の戦いが行われ、この後、ここに住み着くこととなった武将に許可が出たと考えることもできます。 |

|

| |

|

| 千葉県匝瑳(そうさ)市・旭市の大友皇子伝説 |

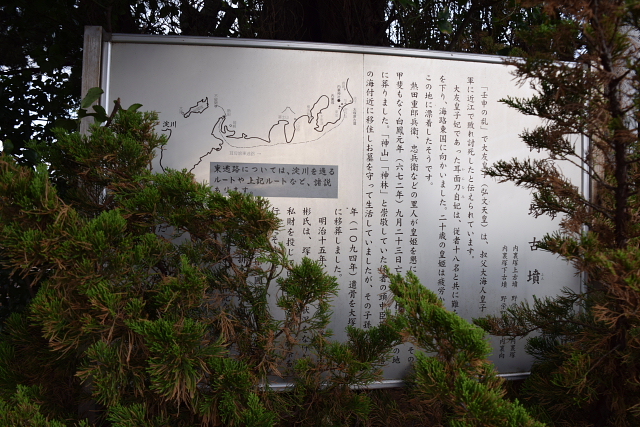

大友皇子妃の耳面刀自妃(「かんなみ」と読み仮名がついています) は中臣英勝(あかつ:大友皇子の重臣 中臣連金の子)を含む従者18人らとともに淀川から太平洋に出て海路で房総半島に向かいました。房総半島は妃の父中臣鎌足の出身地と言われています。 大友皇子妃の耳面刀自妃(「かんなみ」と読み仮名がついています) は中臣英勝(あかつ:大友皇子の重臣 中臣連金の子)を含む従者18人らとともに淀川から太平洋に出て海路で房総半島に向かいました。房総半島は妃の父中臣鎌足の出身地と言われています。

逃走経路については諸説あり、内裏神社下社の案内板の図では、尾張熱田から船出し房総半島に向かっていますが、案内文には淀川を下ったと書かれています。

672年7月22日、壬申の乱で大海人皇子側の村国男依(むらくにのおより)らの軍が瀬田橋を突破して朝廷軍を破り、大海人軍は瀬田川を渡り大津京へ向かいました。大津京攻撃隊の猛攻撃に遭い、翌日7月23日、大友軍は破れ山前(やまさき)へ敗走することとなり、大友皇子はここで自害したのです。大友皇子はこの時25歳でした。この日前後に妃の耳面刀自媛は大津京を脱出し、西へ逃げ延びたと推測します。大海人軍は琵琶湖の西と東から回り込んで攻めてきていますので、その中を内裏神社案内板図のように東に逃走することは困難です。やはり、西へ逃げることが得策で、大海人軍に瀬田橋を攻められる前に瀬田川を下り淀川に出て大阪湾から海流に乗って北上したと考えています。 |

内裏神社上社(千葉県匝瑳市野手)

|

千葉県匝瑳市には内裏神社の上社と下社が用水路沿いに100mほど離れて建っています。下社の案内にはそこが内裏塚古墳とされています。

当時二十歳の妃は長旅の疲れもあり体調を崩してしまいましたが、房総半島九十九里浜の野手浜に漂着しました。しかし、体調は良くならず村人の熱田重郎兵衛、忠兵衛らの世話の甲斐もなく672年9月23日に亡くなりました。村人たちは内裏塚(内裏神社下社の地)を造って媛を埋葬しました。後に埋葬地を遷し、近くに内裏神社(上社)を建てました。 |

内裏神社下社(千葉県匝瑳市野手)

|

| 内裏神社下社に社殿はなく、鳥居と二つの石碑があるだけです。耳面刀自媛(みみものとじひめ)ははじめ内裏塚がある地に葬られていましたが、嘉保元年(1094年)に遺骨を掘り出し現在地の大塚原に遷しかえました。年月が経ち、元埋葬地の内裏塚は塚の形も崩れてしまいました。しかし、ここは大切にされており、明治15年には石碑が建てられました。それが正面にある石碑です。内裏塚周辺の農地や用水路整備が進んだ昭和41年には右に石碑が建てられました。 |

| |

弘文帝妃耳面刀自陵墓(千葉県旭市大塚原)

|

内裏塚より耳面刀自媛の遺骨を掘り出して遷しかえられた埋葬地です。耳面刀自陵墓と書かれた石碑が正面にあります。この横に石柱があるのですが、そこに書かれている文字は「連金子英勝之墓」です。「連金」=中臣連金(なかとみのむらじかね:大友皇子の重臣)で、その子の「英勝(あかつ)」と読むことができます。『匝瑳郡誌』の内裏神社のことについて書かれた記述にも「中臣英勝」という名が見られ、耳面刀自媛とともにこの地に来たことが伝えられてきました。この石碑は単に伝承によって建てられたものではなく、実はここが英勝の墓であることを証明するものがありました。それは、明治24年(1891年)のことです。塚の一部が崩れているのがわかり、中から墓石(石棺の蓋石)と思われる石が見つかりました。その墓石には「連金子英勝」と刻まれており、ここは「連金子英勝之墓」ということがわかりました。それは、耳面刀自媛御陵とされる敷地内に英勝の墓を造ったことになるかと思います。 内裏塚より耳面刀自媛の遺骨を掘り出して遷しかえられた埋葬地です。耳面刀自陵墓と書かれた石碑が正面にあります。この横に石柱があるのですが、そこに書かれている文字は「連金子英勝之墓」です。「連金」=中臣連金(なかとみのむらじかね:大友皇子の重臣)で、その子の「英勝(あかつ)」と読むことができます。『匝瑳郡誌』の内裏神社のことについて書かれた記述にも「中臣英勝」という名が見られ、耳面刀自媛とともにこの地に来たことが伝えられてきました。この石碑は単に伝承によって建てられたものではなく、実はここが英勝の墓であることを証明するものがありました。それは、明治24年(1891年)のことです。塚の一部が崩れているのがわかり、中から墓石(石棺の蓋石)と思われる石が見つかりました。その墓石には「連金子英勝」と刻まれており、ここは「連金子英勝之墓」ということがわかりました。それは、耳面刀自媛御陵とされる敷地内に英勝の墓を造ったことになるかと思います。

石板の文字は年月が経って見えなくなってしまいましたが、ここから出土したことには間違いはありません。これは事実です。ここの被葬者が中臣英勝ならば、壬申の乱の後、何らかの理由でここに移住することになったと考えられます。この地で天皇が派遣した討伐軍と戦ったという伝承は見つかりません。そのため、大津京を脱出し、陸路または海路でやってきた人たちがいて九十九里浜付近に住み着いたのではないかと考えます。 |

内裏神社(千葉県旭市泉川・川口 入合地) |

| 『匝瑳郡誌』によると、朱雀天皇の時代、天慶3年(940年)のこと、英勝から8代目にあたる美敷が内裏塚の墳土を採って泉川と川口の境に移し、招魂の祭りを行うとともに、松や柏の木を植樹して耳面刀自媛の霊廟を造ったのが内裏神社としたと書かれています。この後、内裏塚から大塚原への遺骨の遷しかえが行われました。境内には大友皇子の霊を祀る石碑も立っています。 |

| |

内裏塚より耳面刀自媛の遺骨を掘り出して遷しかえられた埋葬地です。耳面刀自陵墓と書かれた石碑が正面にあります。この横に石柱があるのですが、そこに書かれている文字は「連金子英勝之墓」です。「連金」=中臣連金(なかとみのむらじかね:大友皇子の重臣)で、その子の「英勝(あかつ)」と読むことができます。『匝瑳郡誌』の内裏神社のことについて書かれた記述にも「中臣英勝」という名が見られ、耳面刀自媛とともにこの地に来たことが伝えられてきました。この石碑は単に伝承によって建てられたものではなく、実はここが英勝の墓であることを証明するものがありました。それは、明治24年(1891年)のことです。塚の一部が崩れているのがわかり、中から墓石(石棺の蓋石)と思われる石が見つかりました。その墓石には「連金子英勝」と刻まれており、ここは「連金子英勝之墓」ということがわかりました。それは、耳面刀自媛御陵とされる敷地内に英勝の墓を造ったことになるかと思います。

内裏塚より耳面刀自媛の遺骨を掘り出して遷しかえられた埋葬地です。耳面刀自陵墓と書かれた石碑が正面にあります。この横に石柱があるのですが、そこに書かれている文字は「連金子英勝之墓」です。「連金」=中臣連金(なかとみのむらじかね:大友皇子の重臣)で、その子の「英勝(あかつ)」と読むことができます。『匝瑳郡誌』の内裏神社のことについて書かれた記述にも「中臣英勝」という名が見られ、耳面刀自媛とともにこの地に来たことが伝えられてきました。この石碑は単に伝承によって建てられたものではなく、実はここが英勝の墓であることを証明するものがありました。それは、明治24年(1891年)のことです。塚の一部が崩れているのがわかり、中から墓石(石棺の蓋石)と思われる石が見つかりました。その墓石には「連金子英勝」と刻まれており、ここは「連金子英勝之墓」ということがわかりました。それは、耳面刀自媛御陵とされる敷地内に英勝の墓を造ったことになるかと思います。